Domani, 23 maggio, ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Falcone, ucciso nel ’92 dalla mafia nella strage di Capaci. Il valore di quel sacrificio è custodito bene negli Stati Uniti, dove Falcone è ricordato per la lotta al crimine organizzato, insieme a un altro italiano che morì, in circostanze oscure e sempre a Palermo, oltre un secolo fa

Ci siamo. Domani, 23 maggio, sono venticinque anni. Come accade spesso, prima vieni “chiacchierato”, poi ti rimproverano di essere “chiacchierato” e alla fine, quando le chiacchiere stanno a zero, ecco che tutto si fa più facile, perché lo si è capito che tutto quel “chiacchiericcio” ha ottenuto il risultato di isolarti. E se ti hanno isolato, puoi essere anche colpito. La reazione sarà sopportabile, basterà chinarsi un po’ e attendere che passi la piena…

Ecco cosa deve aver pensato Totò Riina, quando una sera convoca boss e sicari, per annunciare che il loro nemico, deve essere eliminato. Lì, a quella cena, si decide che all’altezza di Capaci un’apocalisse ucciderà quel “gran cornuto di Giovanni Falcone”. Quello che per ragioni misteriose Riina ha voluto non fosse fatto a Roma, lo si farà in quel tratto di super-strada, tra l’aeroporto e Palermo.

Sì, davvero un “grande cornuto”, quel Falcone, agli occhi di Riina e dei suoi tagliagole.

Perché Falcone i mafiosi li capisce, li capisce bene. La sua formazione e la sua maturazione di magistrato lo mettono in condizione di comprendere bene quali trasformazioni segnano l’universo mafioso nella fase della “modernizzazione”, quella in cui i traffici illeciti legati al traffico della droga proiettati su scala internazionale hanno preso il posto dei “vecchi” interessi rurali. Si fa le ossa come pretore in provincia di Siracusa, poi passa a Trapani e segue sul campo i boss del luogo, la generazione mafiosa di passaggio tra il “vecchio” e il “nuovo”. Perfeziona la conoscenza del lessico mafioso, i segni, gli stili, impara a distinguere chi è il boss e chi è un “semplice” carnefice. Capisce che il tradizionale lavoro di polizia, basato su delazioni, sussurri, intuizioni al massimo consente di arrivare ai livelli bassi o intermedi della mafia; ma occorre rompere il muro di omertà e trovare prove che portino a condanne che reggano fino alla Corte di Cassazione… La pista del denaro, che non puzza, forse, ma tracce ne lascia, a volerle e a saperle trovare.

Perché Falcone i mafiosi li capisce, li capisce bene. La sua formazione e la sua maturazione di magistrato lo mettono in condizione di comprendere bene quali trasformazioni segnano l’universo mafioso nella fase della “modernizzazione”, quella in cui i traffici illeciti legati al traffico della droga proiettati su scala internazionale hanno preso il posto dei “vecchi” interessi rurali. Si fa le ossa come pretore in provincia di Siracusa, poi passa a Trapani e segue sul campo i boss del luogo, la generazione mafiosa di passaggio tra il “vecchio” e il “nuovo”. Perfeziona la conoscenza del lessico mafioso, i segni, gli stili, impara a distinguere chi è il boss e chi è un “semplice” carnefice. Capisce che il tradizionale lavoro di polizia, basato su delazioni, sussurri, intuizioni al massimo consente di arrivare ai livelli bassi o intermedi della mafia; ma occorre rompere il muro di omertà e trovare prove che portino a condanne che reggano fino alla Corte di Cassazione… La pista del denaro, che non puzza, forse, ma tracce ne lascia, a volerle e a saperle trovare.

Così, nel giro di qualche mese viene ucciso il “viceré” di Palermo, Salvo Lima: un “ramo secco”, che forse ha tradito il patto di fedeltà, comunque non è più “utile”. Poi tocca al “Grande Inquisitore”, Giovanni Falcone che sarà seguito da un altro “Grande Inquisitore”, Paolo Borsellino e poi da un altro “ramo secco”, Ignazio Salvo, che con il cugino Nino (lui portato via da un cancro), non serve più, “inutile” anche lui: grande collettore di pubblico denaro per via del suo essere “esattore” della regione, ma in cambio nessuno dei favori un tempo assicurati e garantiti.

Chi spara, chi fa esplodere le bombe, segna anche la fine di un “equilibrio”. E, naturalmente, l’inizio di un altro “equilibrio”.

Qualche ora dopo il “botto” vado a trovare Giuseppe Ayala, il magistrato che lavora nel pool antimafia dell’ufficio istruzione di Falcone. Con Borsellino, Leonardo Guarnotta, Peppino Di Lello, Pietro Grasso, fa parte del “cerchio” ristretto. Lo trovo stravolto, non ha chiuso occhio tutta la notte; si è precipitato da Roma con il primo volo. Chiuso nel piccolo residence dove vive quando è in Sicilia, indica una bottiglia di whisky semi-vuota. Ci ha provato, a stordirsi, senza risultato. “Anche per la modalità con cui è stato eseguito, all’attentato è stato affidato un significato politico che deve essere raccolto. Non è riconducibile all’uccisione di un nemico della mafia da parte della mafia…”.

Ayala ricorda l’amico: “L’ultima volta che l’ho incontrato è stato domenica scorsa. Ci siamo visti a cena, per festeggiare i nostri compleanni. Con lui c’era anche sua moglie. Abbiamo conversato a lungo, e mi ha rimproverato perché non mi facevo sentire da qualche tempo”.

L’unico modo per onorare Falcone, dice, “è continuare a fare il proprio dovere. Con Giovanni se n’è andato un pezzo della mia vita, mi hanno strappato un fratello, un’amica come Francesca, e poi quei poveri ragazzi della scorta…”.

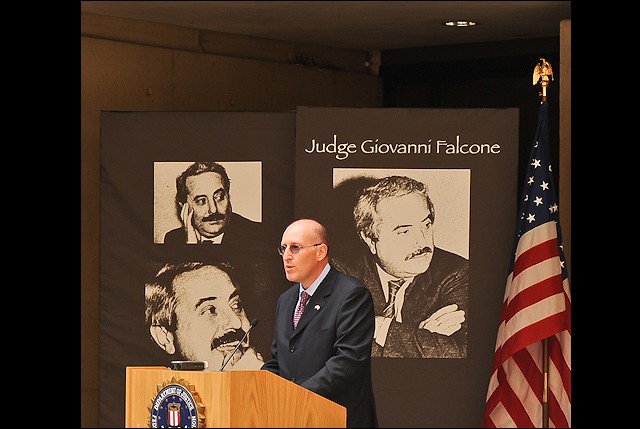

Mi è accaduto, anni fa, di trovarmi nella sede del quartier generale dell’FBI a Washington. Il Federal Bureau ha dedicato a Falcone una delle sue sale, c’è una targa che lo ricorda nella “Giovanni Falcone Gallery” e da anni un busto domina il giardino.

Credo ci siano solo due italiani ricordati negli Stati Uniti per la loro lotta e il loro impegno contro il crimine organizzato. Prima di Falcone, Joseph Petrosino, il poliziotto di Padula, emigrato giovanissimo negli Stati Uniti: l’uomo che ha sconfitto la Mano Nera e ha cercato i collegamenti tra Cosa Nostra americana e Cosa Nostra italiana. È venuto a Palermo, da solo, ed è stato ucciso a piazza Marina, si dice, da Vito Cascio Ferro, il boss mafioso cacciato da New York, che tornato in Sicilia inventa il “pizzu” in onore dell’estorsione programmata e scientifica. Cascio Ferro ha sempre negato di aver ucciso Petrosino: “Mi avete condannato per l’unico delitto che non ho commesso” ha detto più volte. Ma questa è un’altra storia.

Nella sede dell’FBI c’è un monumento, semplice, essenziale. Un muro bianco, ci sono incisi tutti i nomi dei poliziotti caduti, uccisi mentre facevano il loro dovere. È una lista sterminata che a vederla ti stringe il cuore, ti lascia senza fiato. Non credo che in Italia ci sia qualcosa del genere. Sarebbero tanti i nomi anche da noi.

Sono degli eroi. Da ricordare, e non solo il 23 maggio, una volta l’anno.

LA VOCE DI NEW YORK